電気工事は「電気工事士法」に基づき、所持している資格によって作業できる範囲が変わってきます。電気工事士の資格がなくてもできる作業は、

- 電気工事士法施行令第1条で定められた「軽微な工事」

- 電気工事士の作業補助

が該当しますが、いまいち分かりにくいですよね。そこで本稿では、画像と運営者の経験談を用いて解説していきます。

引用・出典:経済産業省 「電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは」

資格なしで可能な「軽微な工事」とは?

経済産業省が定める「軽微な工事」では、コンセントやスイッチの取り付けや電線相互の接続などといった作業は含まれていません。結論から伝えてしまうと、DIYを目的としている場合ほとんどの作業ができないといってもいいでしょう。

とはいえ、理解を深めておくことはとても重要な知識となりますので、以下で詳しく解説する「軽微な工事」の6項目に目を通してください。

①電圧600V以下で使用する接続器などの接続

電気工事士の資格を保有していないものが従事できる接続器は以下の5つとなります。

「差し込み接続器」や「ソケット」など、これらは内部で電線を”ねじ止め”して接続されます。厳密には+やー(アースや電圧線を指す)がありますが、間違っていたとしても電気的に大きなトラブルには繋がりにくいといってもいいでしょう。

ただし、吊り下げ式の照明の電源となる「ローゼット」については、ボディと電線を接続する作業は電気工事士の資格が必要であるため、間違っても自分で工事しないように注意してください。ちなみに、アースと呼ばれるものWやNなんて表記されているものについて詳しく知りたい方は以下の記事を、この記事を読み終わったら読んでみてください。

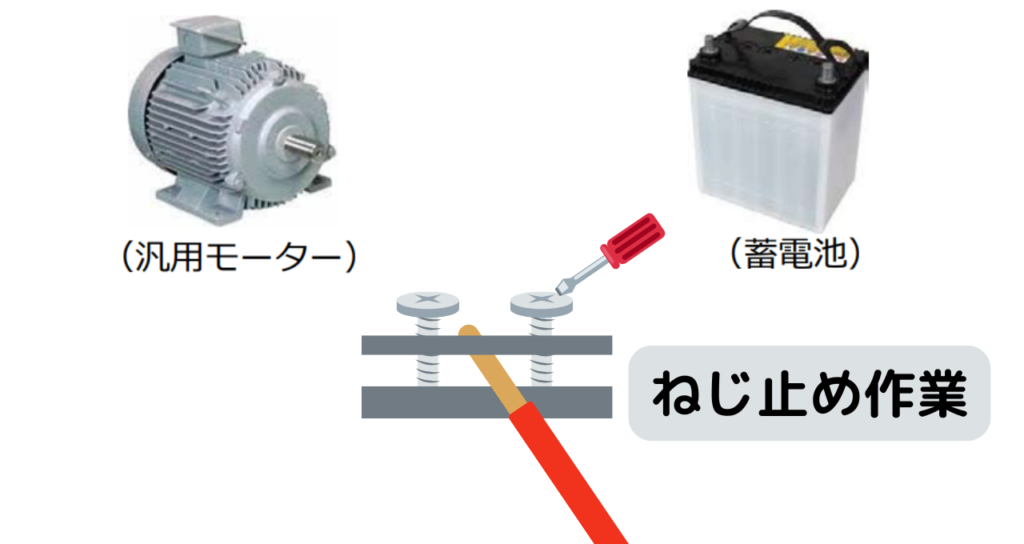

②電圧600V以下で使用する電気機器のねじ止め

2項目目では以下”2つの機器のみ”、電線のねじ止め接続が許されています。

汎用モーターは農業や工作機械など様々な用途で用いられています。電気的な接続となりますが、構造も単純であり製品によっては電源リードが既に取り付けられていて、簡単に接続できるようになっています。

また、蓄電池は自動車のバッテリーが一番馴染みがあるでしょう。接続作業自体はねじ止めという簡単なものなので問題はありませんが、バッテリー内に電気が溜まっていたり、接続する電線が通電しているとショート(短絡)の恐れがあるため、初めて触る方は知識がある人との作業を推奨します。

③電圧600V以下で使用する電力量計などの付け外し

”「電力量計」及び「電流制限器(アンペアブレーカー)」は、電力会社が契約電力に基づき需要家宅等に設置する機器であるため、電気工事士法の対象外とされています。”と定められているため、電力量計とアンペア(A)ブレーカーの付け外しも「軽微な工事」に該当します。

しかし、どちらも一般の方が触る機会はほとんどないでしょう。家屋に取り付けられている電力量計は、独自の契約をしていない限りは電力会社の持ち物であるため、勝手に取り外すことはできません。

また、分電盤に取り付けられているAブレーカーも、電気の契約に基づいて取り付けられているので、「ブレーカーが良く落ちるから・・」とA数が大きいブレーカーに付け替えると、電気的なトラブルが起きる可能性が高まってしまうので、まずは電気工事会社に相談することを推奨します。

④小型変圧器の二次側配線

二次側電圧が36V以下のものに限り、小型変圧器の”二次側”の配線作業が許されています。小型変圧器は主にチャイムやインターホンなどに用いられていて、電圧を下げることで細い電線で親機と子機を接続することができます。

とはいえ、チャイムに使用される小型変圧器は電気工事士のテキストなんかにも掲載されていますが、現代では全くといっていいほど使用されていません。

近年に使用される小型変圧器の用途としては、交流100Vを降圧・直流変換してLEDの電源として使用するLED変圧器(トランス)。リモコンリレーと併用されたスイッチ回路を設置する場合などが挙げられます。

⑤柱や枕木などの”支持物”工事

住宅で該当するものとしては”引き込み柱”が該当します。引き込み柱とは、家屋に引込線を架線(先端が輪になったネジやボルトを取り付けて空中に張ること)できない、または他のものも複数設置しなければならない、などの理由がある場合に、敷地内に建てられる電柱のことを指します。

枕木は鉄道(電車)での作業が挙げられ、レールの下に設置する角材またはコンクリート製の棒を言います。電車は、レールの上に吊られた電線から電気を得て、レールを通して回路を完成させるため、レールが電線の代わりを果たしている考えていいでしょう。

これらは電気工作物の一部ではありますが、電気的な部分と直接的な関係性が低いため、電気工事士の資格がなくても作業に従事できます。余談ですが、工事自体はかなりの肉体労働なので全く軽微ではありません(泣)

⑥地中電線用の暗渠又は管

身近なものだと、電柱にくっついている管が挙げられます。地中電線は、雨水や地上からの衝撃などを防ぐため、コンクリート製の暗渠(あんきょ:見えない路)や、エンビ菅の中に通されています。

これらを設置するために、電気工事士の資格は必要ありませんが、設置する深さや掘削方法などによっては安全教育などによる違う資格が必要な場合もあります。

電気工事士法と資格の必要性

日本での電気工事は、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の2つに基づき、安全に電気を使っていけるよう整備されています。先述した軽微な工事は「電気工事士法」に内包されているものです。

「電気工事士法」とは、電気工事に従事する者の資格や適用範囲を定めたもので、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」は、例えば”定格電圧100V±6V”といった電気に関するルールが定められています。

この章では、「なんでそんなに厳しく決められているのか?」について解説します。この記事を読んでいる方のほとんどは、電気工事未経験者だと思われますので、電気工事に挑戦したい方はぜひ目を通してください。

電気工事の危険性

電気工事には様々な事故の事例があります。

- 活線作業による感電・アーク火傷

- ナイフや電線の先端による裂傷

- 高所作業による墜落

- 重量物や建設機械での挟まれ

- etc.

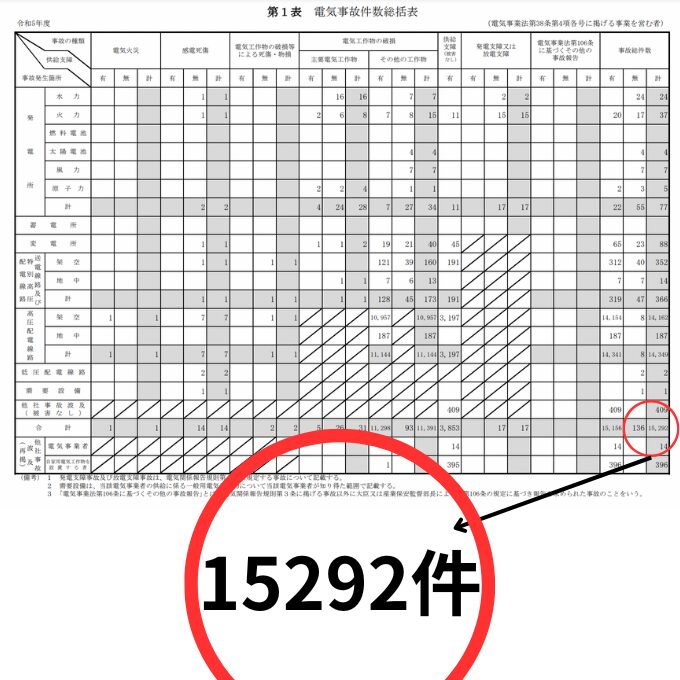

軽微な工事にまつわると、屋内配線(通称:内線)による低圧作業となります。令和5年の電気工事に従事するいわばプロが、低圧作業において全国での感電死傷者数が21人を記録しています。

また、全国全ての電気工事(発電所から末端に至るまで)では、15292件の事故が1年の内に発生しています。(令和5年)

全く脅しているわけではありませんが、電気工事を専門としている者たちでもこれだけの事故を起こしてしまうと認識しておいてください。

電気工事士でなければ従事できない作業

電気工事士法では、電気工事士でなければ従事できない作業というのも定められています。気になる方は矢印から展開してみてみてください。

電気工事士でなければ従事できない作業

- 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)

- がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。3、4及び8において同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業

- 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業

- 電線管、線樋ぴ 、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

- 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

- 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

- 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業

- 電線、電線管、線樋ぴ 、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業

- 金属製の電線管、線樋ぴ 、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業

- 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業

- 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業

- 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

こちらは主に低圧作業、つまり第二種電気工事士の適用範囲となります。電気工事に従事している運営者からしても呪文にしか見えませんが、要約すると

軽微な工事以外にはこんな作業があって、無資格ではこれらはできませんよ。

という認識で十分でしょう。

無資格で行った場合のリスクや法的な罰則

電気工事士法では、無資格で許されている臀筋工事の範囲を逸脱した場合、以下のように罰則が定められています。

第14条 第3条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

電気工事の欠陥によって、家電の破損だけでなく電気火災、配電設備への波及事故といった可能性もあります。違反による罰則は小さく感じますが、他物を損壊させた場合の損害賠償、違反による電気火災は保険が適用されない可能性が高いことなどを含めると、大きな損失となるのは言うまでもありません。

また、営業主もその違反に該当する可能性もあるため、作業員が足りないという状況であれば、なるべく早めに第二種電気工事士の資格を取得させるよう努めると良いでしょう。

電気工事士の資格取得方法「まずは電工2種一択!」

電気工事士の資格の話になると、第二種電気工事士(電工2種)の他に、第一種や認定〜〜といった資格の話が出てきますが、それらはあくまで経験者に向けての資格と言ってもいいので、電気工事が未経験の方はまずは電工2種の取得を目指しましょう。

第二種電気工事士を持つと、低圧600V以下の一般電気工作物の電気工事ができるようになります。簡単に言うと、住宅などの小規模建築の電気工事ができるようになるよ、と言う資格です。

第二種電気工事士は、電気工事に従事していない一般の人からも人気の資格で、未経験や独学で合格した人もちらほら見かけます。また、2024年の試験では、ロボットが好きだという小学3年生が試験に合格したと話題になりました。さらに、電気を専攻する工業高校では、ほぼ全ての卒業生がこの資格をとっていますので、筆記・実技共に難易度が高くないことがわかります。

合格率についても、50%前後と比較的高いうえに、免状を得るまでの実務経験も必要ないことから、「誰でも取れる国家資格」といっても過言ではありません。現在、電工2種は年に2回試験を実施しています。

| 第一期 | 第二期 | |

| 申し込み | 2025年 3月17日〜4月7日 | 2025年 8月18日〜9月4日 |

| 筆記試験日 | 5月25日 | 10月26日 |

| 実技試験日 | 7月19日または20日 | 12月13日または14日 |

興味が湧いた人は以下の記事にて、電工2種の試験概要について説明した記事をご覧ください。

電気工事士の需要が高まっている?

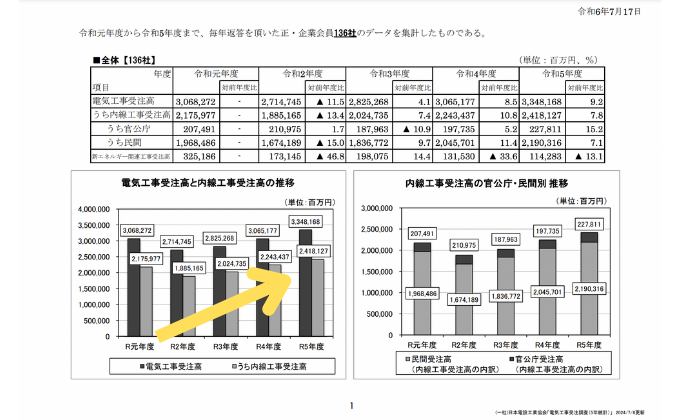

電気工事業界は近年、再生可能エネルギー発電所建設や、マンションや一戸建てなどの住宅需要の高まりなど、その需要が高まっています。

少し見にくいですが、令和元年から令和5年までの”受注高”の統計データを見てみると、データ元の136社平均で、令和2年から毎年約10%の上昇が見られます。

現場作業員は減少傾向にあるものの、電気工事の需要は年々高まっていることから、企業は作業員を欲して止まない状況が続いていると考えられますね。資格を保有していると、その分就職に有利になるだけでなく、年収の交渉材料としても重要なカードとなるでしょう。

DIY目的だとしても、”手に職を”を体現するかのように、自身の成長につながることがデータからもわかります。